- 【ブラボー先生®︎ 教育コラム】小学校1年生から考え始める!?私立中学vs都立中高一貫校比較 〜都立中高一貫校編 近くの都立中高一貫校リスト付き〜

- 2019. 3. 4/【ブラボー先生®倍ほめコラム】

- 先週は私立中学校の特集をしました。 詳しくはこちら 今週は、都立中高一貫校について書いていきたいと思います。

2005年、都立高校の付属中学校として、白鷗高校に附属中学が初めて出来て10年以上過ぎました。現在、東京都には六年一貫教育の中等教育校と、都立高校附属中学校(併設型)が合わせて10校あります。

●東京都立中等教育学校

• 小石川中等教育学校

• 桜修館中等教育学校

• 立川国際中等教育学校

• 南多摩中等教育学校

• 三鷹中等教育学校

●併設型(都立中学校+都立高校)

• 白鷗高校・附属中学校

• 両国高校・附属中学校

• 武蔵高校・附属中学校

• 富士高校・附属中学校

• 大泉高校・附属中学校

※この他、六年制中高一貫校として千代田区立九段中等教育学校、国立東京大学教育学部附属中等教育学校が所謂【適性検査型入試】実施都立/公立中高一貫校として一括りに説明される事が多いです。中等教育学校は六年間の一貫校ですので、四年時(高校一年時)の募集はありません。一方、併設型は高校受験で新たに生徒を募集しますが、その数は附属中学よりも少ないです。高校入学次は中進生と混ざらず、高入生だけのクラス編成の高校や、高校進学時に中進生/高入生シャッフルする高校など、各高校によって編成が異なります。併設型の高校入試は全て学力テスト(つまり通常の5科目入試※ただし国数英は共通問題では無く自校作成)で、中学入試のような適性検査ではありません。どの併設型高校も中学入試時に比べて、ガクンと倍率が下がります。これは、途中入学で上手く友人関係を構築出来るかどうかや、入学後の学力格差を不安視され敬遠されているのかもしれません。中高一貫校と区立中学の、将来の大学進学を見据えた学習と高校入試対策の勉強では、勉強目的とその対策が当然違うはずです。中等教育学校/都立高校附属中学校の入試は、小学校内申書と2月3日の適性検査の合計点で選抜されます。試験の為の勉強と、小学校での学習、両方満遍なく勉強しないとなりません。入学試験のみで入学判定される私立中学校と大きく異なる点です。小学校の内申は、区立九段中を除き、小学5年時、6年次の内申が中学校へ報告されます(区立九段は小4から小6)。学校によって内申/適性検査の割合が異なりますので、東京都教育委員会のHPや、各中学校のHPでチェックすることが重要です。自由塾町屋教室では年に一度、内部保護者対象の中学高校入試説明会を実施、各中学の内申比率など情報公開しています。2019年度内部生保護者対象受験説明会には両国高校/付属中学校より、鯨岡校長先生がいらっしゃいました。

もう一点、私立中学校と都立中学校で大きく異なる選抜方法は、そのテスト形式です。私立と違い、都立中高一貫校では、論文試験(適性検査Ⅰ)と、教科横断型テスト(適性検査Ⅱ、学校によってⅢも実施)があります。教科横断型テストでは、その多くの問題が長い問題文を読み解き、分析し、計算、表現するタイプ。また、適性検査は共通問題と自校作成問題とがコンバインされています。各学校で頻出する問題、共通問題などで出題されやすい過去問題を解くことで慣れておくことが必要です。ただし、基本的には【読み解き、記述できるか】が問われるテストです。小さいうちから疑問を持ち、自ら調べ、記述する力を意識しているといいでしょう。ご家庭では日常起きた出来事を話合ったり、または数行でも構わないので書き留める日記や、新聞を読む等効果的ですね。都立中高一貫の対策としては、低学年から、色々なものに興味を持つ事、多くの文章に触れておく事、自分の経験を言葉にする事が挙げられます。自由塾では発想力、表現力に特化したクラスを特に低学年からラインナップしているのには、こうした理由があるからです。【加筆します!】2018年11月22日、東京都教育委員会が上記併設型を採用している五校について、高校募集停止するとの発表がありました。

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/11/22/documents/20_01.pdf

○富士・武蔵高校の2020年度、両国・大泉高校の2021年度での高校募集停止が発表。これにより、近場の両国高校付属中学校の募集が増加(現小3受検生から)が予想されます。

●自由塾町屋教室で準備出来る、中高一貫校対策まとめ

小学準備〜小学6年生

ことばの学校

小学生低学年〜3年生まで

ラビットコース

小学4年生

思考表現

小学5年生6年生

都立中高一貫校対策コース※例年、新年度を迎える前で思考表現・都立中高一貫校コースは満席、募集停止になっております。体験授業ご予約に関してはお問い合わせ下さい。又、予約は内部生優先とさせて頂いてます。

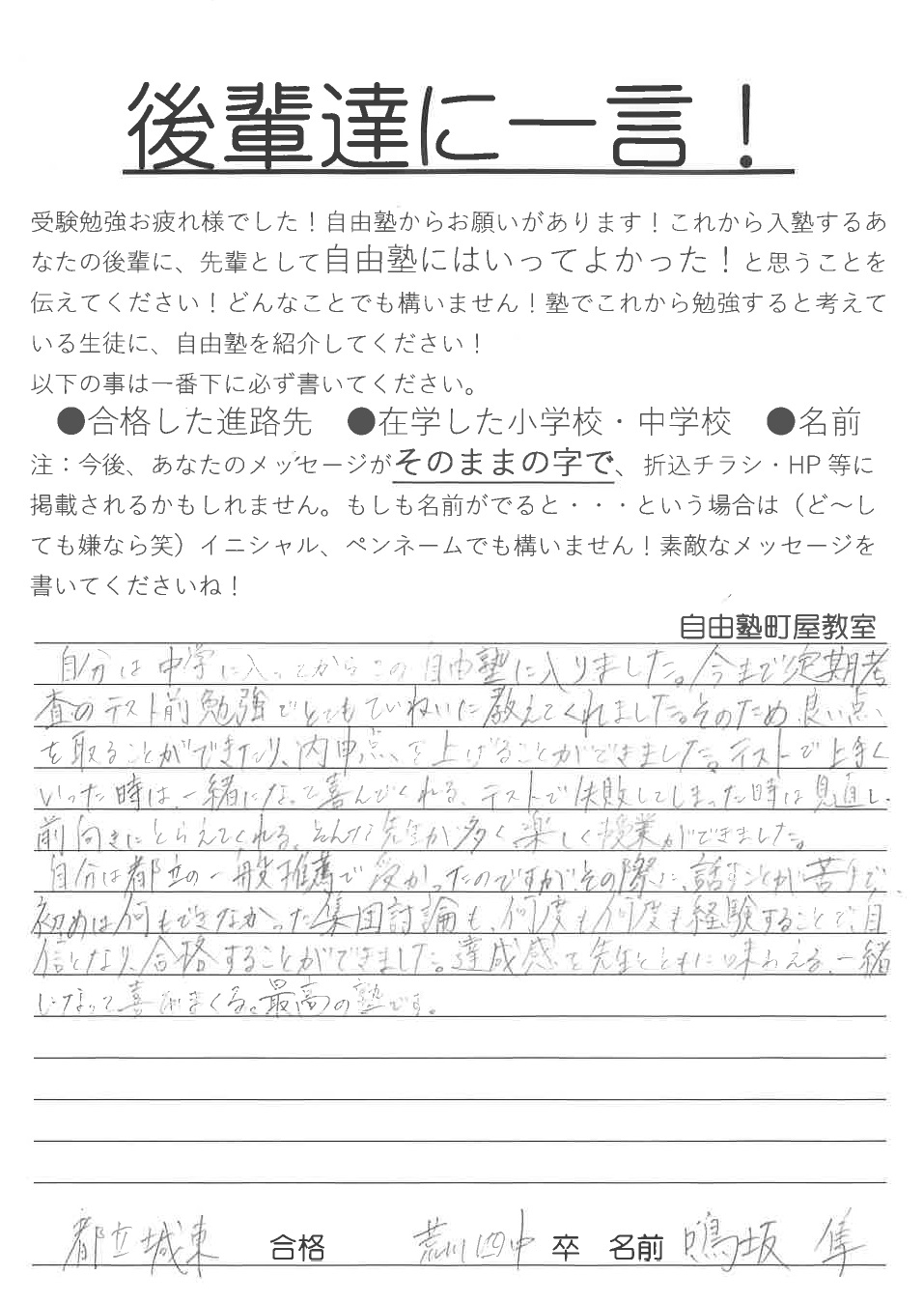

- 先生と一緒になって喜びまくる。最高の塾です。 都立城東高校合格 鳴坂隼君

- 2019. 2. 26/【ブラボー先生®倍ほめコラム】

- 自分は中学に入ってからこの自由塾に入りました。今まで定期考査のテスト前勉強でとてもていねいに教えてくれました。そのため、良い点を取ることができたり、内申点を上げることが出来ました。テストで上手く行った時には、一緒になって喜んでくれる、テストで失敗してしまった時は見直し、前向きにとらえてくれる。そんな先生が多く、楽しく勉強出来ました。自分は都立の推薦で受かったのですが、その際に話すことが苦手で初めは何もできなかった集団討論も、何度も何度も経験することで自信となり、合格することができました。達成感を先生と味わえる。一緒になって喜びまくる。最高の塾です。荒川区立第四中学校卒・鳴坂隼

- 【ブラボー先生®教育コラム】小学校3年生から考え始める!?私立中学vs都立中高一貫校比較 ~私立中学編 教室近くのオススメ私立中学リスト付き~

- 2019. 2. 25/【ブラボー先生®倍ほめコラム】

- ・・・中学受験を視野に入れて学習塾で勉強する場合、私立中学と都立中高一貫校では、選抜方法に違いがあるため、その準備も全くと言って良いほど異なります。※が、2020大学入試改革を皮切りに、高校及び中学受験にも、かなり大規模な地殻変動が起きると考えています。これは後述しますね。・・・時々無料体験保護者面談でも、『漠然と中学受験を考えているけど、学費がかからない都立中高一貫校にとりあえずチャレンジさせたい。』というお話を頂きます。正直なところ、準備を始めるにあたり、何も知らない状態で都立中高一貫校対策を高学年から始めると、かなり大変な受検※勉強を覚悟しなくていけません。御家庭で正しい受験知識を持たないと、チグハグな受験勉強を子供も課しているかどうかの判別もつきませんね。自由塾で保護者面談を30分から1時間時間を取っているのには、理由があります。お子様の事をどこまで客観的にお話出来るかと、ご家庭の学習についての理解度を聞いておきたいからです。そして我々の指導理念、また受験生のご家庭には当教室の受験対策などをキチンとお話しておきたいが故です。(※私立中学は入学試験=受験、都立中高一貫校は適性検査=受検と言います)今回は私立、都立中高一貫校双方特色と、試験出題傾向、準備など、予備知識について2週に渡り解説していきたいと思います。

●私立中学校

多様性、面倒見の良さで人気の私立中学。学費は公立とは比べ物になりませんが、少子化に伴い各校様々な特色を打ち出し、差別化を計っています。やはり大学連結系が人気ですが、中高一貫校も6年間の指導で大学受験対策・合格実績を打ち出している所が多いです。

我々の学生時代からあった所謂中学入試受験勉強は、今でもしっかり存在します。特に算数、聞き覚えのある旅人算、流水算、つるかめ算等、小学校では履修しない特殊算をトレーニングする必要があります。公倍数公約数や、割合、速度、比などは小学5年生以上で履修しますから、4年生位まで徹底した基礎学習をした後は、5年からは塾と小学校で別々の学習をする事になります。自由塾で算数が苦手な生徒には、基礎と応用と言った形で分けて指導する事が多いです。理科社会も同様に知識系は4年5年から徐々に対策をする必要があります。テストの傾向はズバリ過去問対策。共通試験が無い自校作成問題なので、過去問を何周もして学校特有の出題傾向を知る必要があります。中堅中学位までは、事前に入試問題練習会など、学校側のイベントに参加して情報収集する様に保護者にはお願いしています。自由塾町屋教室では例年11月から土曜講習で過去問題対策授業が始まります。

試験が2科目(国数、国英、数英)、3科目(国数英)4科目(国数社理)、そしてこれからは5教科になる所もあるかもしれません。そう、ご覧の通り英語受験を導入する中学が増えてきた、という事も近年の中学受験の大きな特徴。自由塾町屋教室では開校以来、ことばの学校と小学英語を目玉コースに据えて来ました。小学生の内に文法の基本とコミュニケーションイングリッシュを指導。英検各級取得目指しています。英語受験の取り組みは始まったばかりの中学が多く、学校によっては検定での優遇があります。『決して受験日当日が横一線のスタートラインでは無い』。私立中学/都立中高一貫校それぞれに言える事です。

近年の都立中高一貫校人気からだけでは無いでしょうが、暗記→再生の脱却を掲げて始まる2020教育改革。それに呼応するかのように、私立中学校でも多様な試験形態が登場して来ました。町屋教室の周りを見ても、足立学園中学、郁文館中学、上野学園中学、開智国際中学、北豊島中学、共栄学園中学、京華/京華女子中学、駒込中学、桜丘中学、淑徳巣鴨中学、十文字中学、成立学園中学、日本大学豊山女子中学、東京成徳大中学、東洋大学大京北中学、安田学園中学など(五十音順)が、教科別の入試とは別に適性検査型(思考力型)のテストも採用しています。こうした事から、【都立中高一貫校対策をしておけば、併願校として私立中学も受験出来る】、とも言えそうです。実際、第一志望が都立中高一貫校の生徒には本番の総仕上げとして、2月1日に私立中学適性検査入試の受験を勧めています。※何回かに分けて募集/入試を実施する私立中学と違い、都立中高一貫校の適性検査は例年2月3日同時実施です。ですから都立中高一貫校同士の併願は出来ません。いずれにせよ、私立中学は学費から入試問題傾向や募集人数、入試回数/日程まで各学校毎バラバラです。情報収集も大切になって来ますね。3月2日に桜丘中学校、成立学園中学校、両国高校附属中学校の校長先生、入試対策の先生をお招きして、保護者対象入試説明会を今年も開催しますので、校長先生や入試担当現場の先生から色々とお話しを聞きましょう!この模様もレポートいたしますね!※3月2日のイベント(保護者対象受験説明会)は参加者多数の為締め切りました!大変申し訳ございません!

自由塾町屋教室

ブラボー先生®

〜本コラムで紹介した私立中学校(五十音順)〜

●足立学園中学校

https://www.adachigakuen-jh.ed.jp

●郁文館中学校

https://www.ikubunkan.ed.jp

●上野学園中学校

https://www.uenogakuen.ed.jp

●開智国際中学校https://www.kng.ed.jp●北豊島中学校http://www.kitatoshima.ed.jp/●共栄学園中学校

http://www.kyoei-g.ed.jp

●京華中学校

https://www.keika.ac.jp/schools/boys.php

●京華女子中学校

http://www.keika.ac.jp/schools/girls.php

●駒込中学校

https://www.komagome.ed.jp

●桜丘中学校

https://sakuragaoka.ac.jp

●淑徳巣鴨中学校

https://www.shukusu.ed.jp

●十文字中学校

https://js.jumonji-u.ac.jp

●成立学院中学校

https://www.seiritsu.ac.jp

●日本大学豊山女子中学校

https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp

●東京成徳大中学校

https://www.tokyoseitoku.jp/js/

●東洋大学京北中学校

https://www.toyo.ac.jp/site/toyodaikeihoku-jh/

●文京学院女子大学中学校

https://www.hs.bgu.ac.jp

●安田学園中学校https://www.yasuda.ed.jp

- K様からのメッセージ

- 2019. 2. 18/【ブラボー先生®倍ほめコラム】

- 高校受験を控えた昨年の夏に、入塾させていただきました。

息子は初めての塾で、続けていけるか正直不安な様子でしたが…どんどん勉強へのヤル気が入塾してから出てきて家庭でも、塾でも自主勉強をするようになり、徐々に自信がついてきたのだと親から見ても感じました。

その結果、都立推薦で志望校に無事に合格できる事が出来ました。

自由塾へ通わなければ、受賞できなかった素晴らしい賞をいただけたり、塾長を始め、諸先生方に大変感謝しております。

他の塾と違い、こちら自由塾の先生方はとても親身に生徒一人一人をきちんと見て下さり、生徒や保護者からも、とても信頼がある塾だと思います。

- M様から頂いたお手紙

- 2019. 2. 18/【ブラボー先生®倍ほめコラム】

- 娘はあまり本を読むことが好きではなかった為、小学3年生の2学期から“ことばの学校”を受講しました。半年くらいたつころには自ら進んで本を読むようになり、読む速さも上がってきました。小学5年生になり中学受験を意識するようになり、都立受検コースに入りました。しかし、学校見学をしていくうちに親子共々私立中の方に行きたい気持ちが強くなり、小5夏から私立4教科の勉強をはじめました。4教科の勉強は娘が思っていたよりもとても大変で首都模試の結果に一喜一憂したり、『もう受験やめる!』と叫んだ事も・・・コースを変える際や子供がスランプの時、その都度吉元先生に相談させていただきました。塾との連絡や相談はLINEですることができ、返信もすぐにしていただけます。娘は、『ほかの習い事を辞めず中学受験がしたい』、私達親も『大手塾に通わせ中学受験するよりも、小学校生活を大切に行きたい中学を見つけて、その希望校に入るための勉強をさせたい』と思っていました。自由塾は各々の希望、要望にできる限り熱心に対応して先生方がおります。おかげ様で第一志望の中学に合格することができ3年余り通塾させて本当に良かったと感謝しています。ありがとうございました。

前のページ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

次のぺージ